(Chinese English bilingual 中英双文)

国民党起义将军周惠元对四川和平解放的历史贡献及“成都双流周家将领”在中国正面抗日的历史奉献

(权威历史档案)(前中文原文+后英文译文)

The historical contribution of Zhou Huiyuan, the general of the Kuomintang Uprising, to the peaceful liberation of Sichuan and the historical contribution of the "Chengdu Shuangliu Zhou Family Generals" in China's frontal resistance against Japan

(Authoritative Historical Archives) (Original Chinese text + English translation)

[原成都双流红石周家大院“三代人物”代表:“周道刚”、“周惠元”、“周子言”、照] [Representatives of the "Three Generations" of the Zhou Family Courtyard in Shuangliu Hongshi, Chengdu: "Zhou Daogang", "Zhou Huiyuan", "Zhou Ziyan", photo]

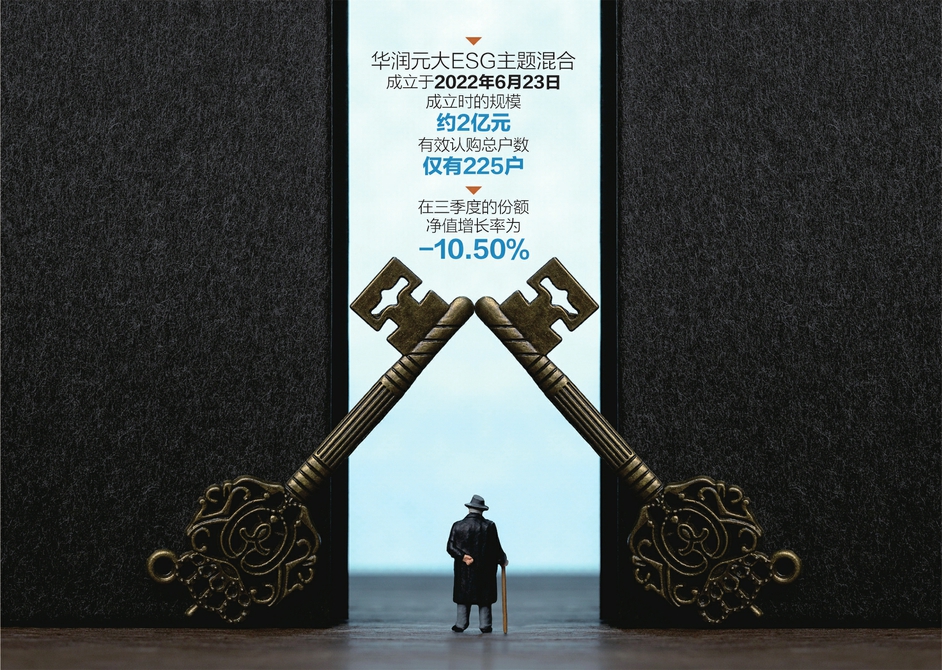

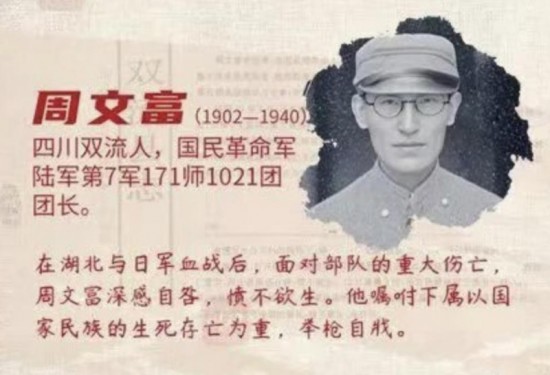

[原成都双流红石“周文富”照:他参与了淞沪会战、台儿庄会战、武汉会战、等,均杀日寇无数…;武汉弃守后,周文富团长奉命留置大别山,转入敌后抗日游击作战,后以身殉国,年仅37岁] [Original photo of "Zhou Wenfu" from Shuangliu Hongshi, Chengdu: He participated in the battles of Songhu, Taierzhuang, Wuhan, etc., killing countless Japanese invaders... After abandoning the defense of Wuhan, Captain Zhou Wenfu was ordered to detain the Dabie Mountains and engage in anti Japanese guerrilla warfare behind enemy lines. He later sacrificed his life for the country at the age of only 37.]

一、引言:历史转折中的国民党起义父子将军

周惠元(1904年生)出生于原成都市双流县红石舟渡周家大院,是中国近代史上一位重要的军事政治人物,作为黄埔军校第一期第一队优秀毕业生、孙文学会骨干成员、国民党中央军校总队长兼战术教官、国民党中央军校核心人物、国民党党务工作核心人物、四川本地将军、三民主义践行者等,周惠元在“国民革命军北阀战争”和“中国抗日战争”和“解放战争时期”都扮演了重要角色,有英勇表现。尤其在1949年四川和平解放的历史进程中,周惠元以川康绥靖公署少将参军的身份通电全国,率部率先在成都市附近的彭县起义(注:现在指的成都起义,实质就是指国军在成都附近的“彭县或彭州”起义),在周惠元本地起义将军的带动下,国民党军在四川的90多万部队就有36万人起义(其中:周惠元直接前后组织和动员的总计有26万国军部队起义,包括大量美式装备精锐部队),和15万国军投诚;周惠元将军的成功行动,展示了军事才能、政治智慧、历史担当,也彻底打乱了国民党军准备的“川西大决战”的部署,彻底粉碎了蒋介石以西南为“复兴基地”的迷梦;也阻止了胡宗南集团进入西康、退往云南、逃往国外的实施计划。周道刚周惠元父子将军为四川和平解放,和中国解放事业做出了贡献。

周惠元是北洋政府四川省督军、省主席、民国著名实业家“周道刚”的长子(注:周道刚的四个儿子中,周惠元居其长)。父子都出生于原成都市双流县红石舟渡周家大院,祖上显赫,历代书香世阀,家境殷实。

周家是清末四川武备系后期代表,四川武备系是四川近代史上的第一个军阀派系,周道刚作为武备系的后期首脑,对四川和中国的历史都产生了影响。北洋北京政府于1917年12月18日正式授予周道刚“保威将军”称号。

“成都双流周氏”在川军中担任高级将领人才如云,“成都双流周氏将领”不仅均受过良好教育,拥有高学历,部分还具有“海外留学”学历,兼具广阔国际视野与全球化格局的多元视角;在民国初那个年代,令人肃然起敬、深怀敬佩。

一个家庭世代相继,连续涌现出多位高学历、高文化将领,即便放眼世界,也实属罕见!

(“成都双流周氏”在川军中担任高级将领部分花名册:周世英[1889年生]、周子龙[1891年生]、周文富[1903年生]、周克修[1907年生]、周克良[1918年生]、等,这些人物都在民国时的四川历史舞台上扮演了重要角色,关于人物详细介绍,详见文末专属章节…)

在周惠元小的时候母亲因病早丧,父亲周道刚因公事特别繁忙很少顾家,小时候的周惠元不但学习成绩优异,他是家中长子,在家还要照顾更年幼的三个弟弟,表现非常的懂事,也因此深得父亲周道刚的喜欢,并重点培养。

在家族的影响下,周惠元从小接受了良好的教育,早年就读于成属联中(今石室中学),后考入天津南开中学、国立北京师范大学;周惠元以优秀的成绩毕业于国立北京师范大学后,北洋政府曹锟总统推荐周惠元公派美国留学,但周惠元拒绝“曹锟”的推荐,自愿放弃了美国留学名额,而选择“李大钊”的推荐,与同乡同龄的发小“孙元良”一起,南下同赴广州,考入黄埔军校第一期。

“周道刚”是民国时,四川现代工业、现代交通、现代商业的开创人、奠基人、民国著名实业家,家境富庶,也因此在“长子周惠元”考入黄埔军校后,周家族在经济上无上限出资支持黄埔军校的前期建设发展;因周家族在经济上出资支持黄埔军校前期建设,得到了“孙中山”、“胡汉民”、“廖仲恺”的高度肯定,这也为周惠元提供了广阔的空间,使他在青年时期接触到了当时中国的政治军事精英。另外周家广泛的高等教育背景,使周惠元在民国同时代的军人中具有更高的文化素养。

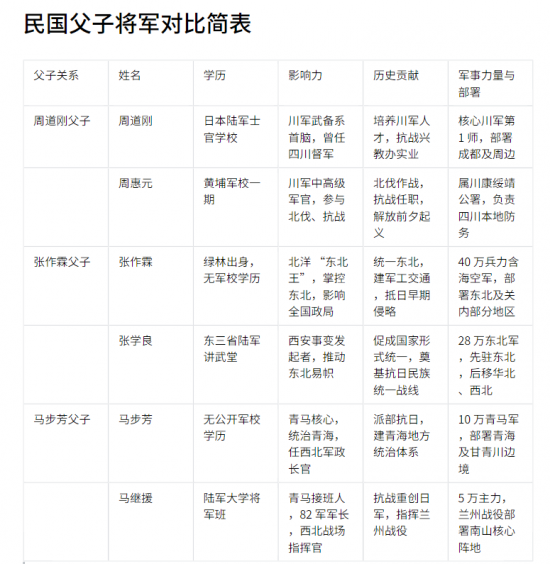

[民国“周道刚周惠元父子将军”与其他将军对比简表]

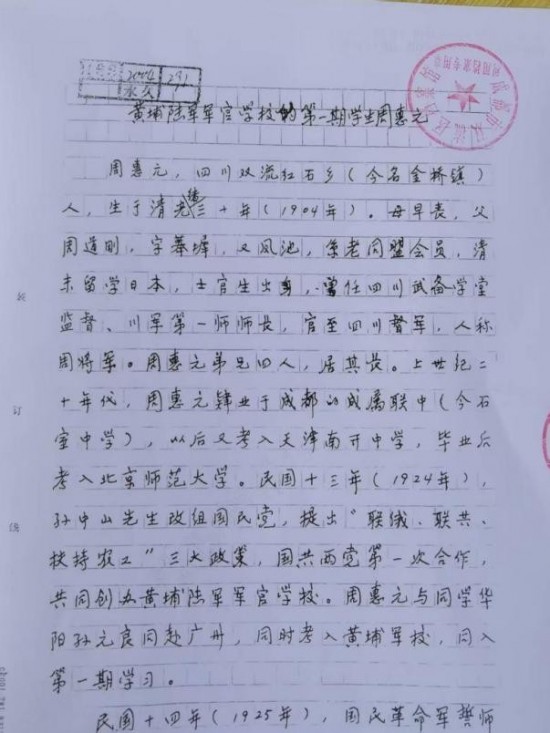

[成都市档案馆永久保留的“周惠元”部分原始档案资料]

[后辈“周汉林”同志,向孙中山先生致敬! 2009年1月照]

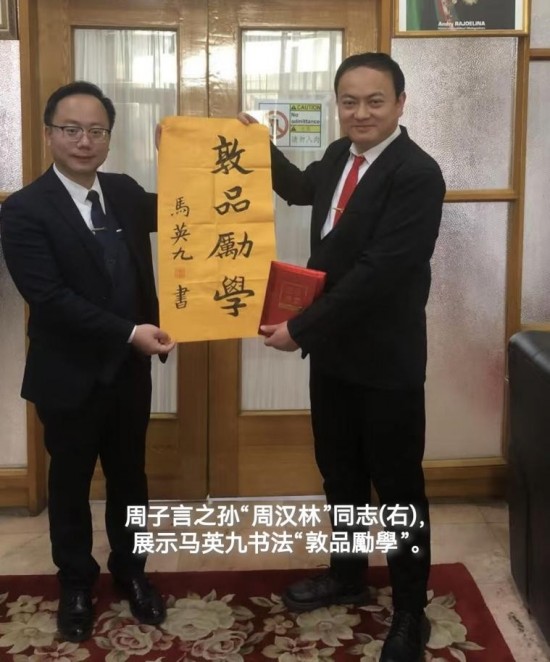

[后辈“周汉林”同志,展示马英九书法]

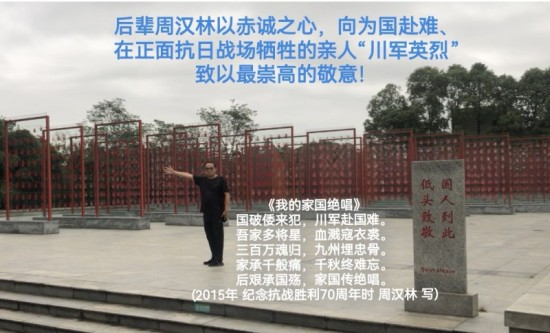

[川军“死字旗”旗上的“伤时拭血 死后裹身”这八个字,正是无数川军将士的壮烈誓言。后辈“周汉林”向抗日英烈致敬!]

二、周惠元的军事生涯与政治立场

2.1 周惠元起义前的军事简历

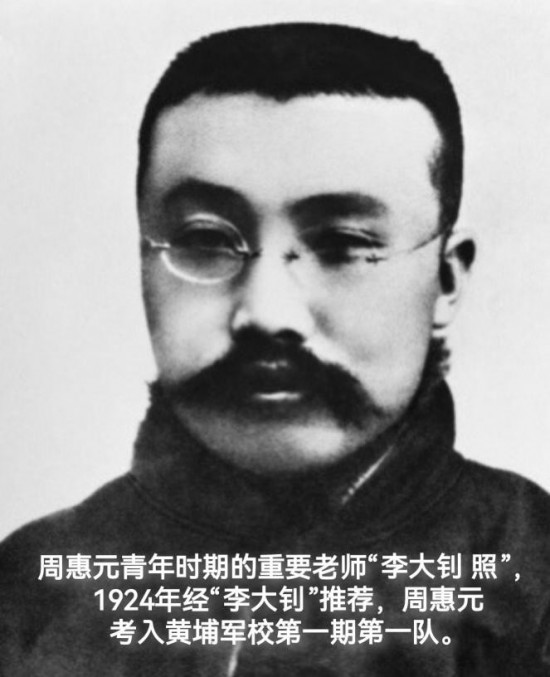

①1924年5月,经“李大钊”推荐考入黄埔军校第一期第一队,11月30日完成学业,1925年6月25日补行毕业典礼。

②1925年留校任军校第二期政治部指导股指导员,负责学员政治指导与思想教育工作。和加入国民党组织“孙文主义学会”,成为骨干成员,组织学会相关活动,在早期国民党内部派系中明确立场。

③1925年参加东征作战,调任国民革命军第一军指导员(属“何应钦”部),先后参与两次东征战役,随部队平定“陈炯明”叛乱,积累实战经验。

④1926年7月参加北伐征程,随国民革命军总司令部政治部参加北伐战争,参与沿途宣传动员与部队政治工作;同年冬,北伐军占领武汉后,调任中央军事政治学校武汉分校和“张治中”团长一起负责学员军事训练。

⑤1927年宁汉分裂后,选择支持南京蒋介石政府,5月任驻衢州国民革命军总司令部。

⑥1928年,在二次北伐中因得罪蒋介石核心亲信“刘峙”而仕途受挫。(“刘峙”是蒋介石的核心亲信,更是国军里的大贪官,又被称为“长腿将军”“猪将军”等)。

⑦1929年随军北上平津,参与北方地区军事部署工作;年末随同学“曾扩情”返回四川,任国民政府特派四川团务视察员,负责重建四川省国民党组织,推动党务工作开展。

⑧1930年5月参加中原大战,随第二师(师长“顾祝同”)参加中原大战,在山东曹县及河南兰封、考城一带与冯玉祥、阎锡山联军作战;战后调任第五十二师党务特派员,负责部队党务建设。

⑨1932年洛阳成立中央军校第一分校,任军官训练队总队长,主导军官集训与战术教学;不久调回南京军校本部,深度参与军校日常教学管理。

⑩1932-1937年多职兼任,历任大队长、总队附、军事教官等职。(覆盖中央军校第8期至14期)。

⑪1934年任军官教育队上校组长,专注于学员战术训练与军事理论授课,培养大批基层军事人才。

⑫1937年“抗日战争”爆发后,参与军事抗日战争。

南京沦陷后中央军校迁至成都,后继续投身军事教育,保障战时军官培养工作连续不中断,为“中国正面军事抗日战场源源输入军事人才”。

⑬1940年后,任成都中央军校上校总队附兼战术教官,结合中国全面抗日军事实战经验,优化教学内容,强调战术灵活性与战场适应性。

⑭1945年日本投降后,任中央训练团总队附,同时兼任由军校裁撤人员编成的军政部军官大队大队长,负责军官安置与集训管理。

⑮1946年军官大队编入成都第二十八军官总队,仍任大队长。

⑯1946年任川康绥靖公署少将参军,参与川康地区军政管理工作。

[周惠元青年时期的重要老师“李大钊”照]

[周惠元的发小“孙元良”,他在解放战争后期丢下部队,携家人逃去了台湾]

2.2 周惠元对中国共产党的认识与转变

周惠元对中国共产党的认识和态度经历一个转变过程。在黄埔军校任职时期,他作为孙文主义学会的组织者和骨干成员,对中共持敌对态度。然而,随着中国政治局势的变化和中国抗日战争全面爆发,他在国民党内倾向于联苏、联共,是国民党内的“亲苏派”。特别是他在与中共领导的八路军、新四军共同抗日的过程中,周惠元对中共的好感不断增加。

在抗日战争后期,周惠元在成都中央军校执教,这一时期,他接触到了中共思想和相关人士,对中共的主张和实践有了更深入的直接了解。

2.3 国民党内的亲苏派“周惠元”,对国民党中央政策提出严肃质疑

周惠元对国民党中央政策一直存在显著争议,在抗战胜利后,周惠元向中央当局正式提出了严肃质疑,但收到效果甚微。后国共内战爆发,周惠元对孙中山先生创建起来的中国国民党已经失望,已经不是他心中曾经的中国国民党,这种在思想上的转变,促使他在家乡四川做出起义的组织行动。

三、周惠元在四川和平解放中的具体行动

3.1 周惠元策反多年亲密好友“胡宗南”的尝试

周惠元与胡宗南是黄埔军校第一期的同窗,还是军校同寝室室友,曾经关系亲密,一直是长期交集,是老相识,这为他的策反工作提供了便利;周惠元在川康绥靖公署担任少将参军的职务,也使他有很多机会接触到胡宗南的精锐部下。

胡宗南是蒋介石最核心的嫡系,国民党在西南地区的重要军事将领,掌握着大量嫡系军队,如果能够成功策反胡宗南,将对四川和平解放产生重大影响。

然而,刚开始周惠元策反胡宗南的工作未能成功。这主要是因为胡宗南对蒋介石的忠诚,以及他对共产党政策的误解和恐惧。尽管如此,周惠元的策反尝试表明了他追求和平解放四川的积极态度和行动,这种精神值得肯定。

3.2 与中共的秘密联系

周惠元策反胡宗南的工作未能成功,之后,周惠元与中共方面建立了直接的秘密联系,为后面的行动做准备。这种联系主要通过以下几个渠道进行:

通过民主人士牵线:周惠元通过当时的民主人士,张澜、李济深等人,与中共方面建立了最初的联系。这些民主人士在国共之间起到了桥梁作用,为周惠元提供了解中共和沟通的渠道。

通过曾经在黄埔军校任职的关系:周惠元利用他在黄埔军校曾经任职的关系,与中共方面的黄埔同事和校友建立了联系。这些关系为周惠元提供了了解中共政策和意图的机会。

通过地下党组织:之后周惠元与中共川康地下党组织建立了直接联系,接受党的指示和建议。这些地下党组织为周惠元提供了重要的情报和支持。

周惠元与中共的秘密联系,使他能够更准确地把握当时的政治军事形势,为四川解放做更充分的准备。同时,这种联系也表明了周惠元追求和平、反对内战的政治立场。

3.3 周惠元与曾经黄埔军校老同事“周恩来”建立直接秘密联系,周家向解放军及时提出正确精准战略路线行动,和内外默契配合

周惠元与周恩来是黄埔军校的老同事、老相识,曾经周恩来任黄埔军校政治部主任,而周惠元在黄埔军校历任政治部指导员、军事教官、总队附、大队长等职,曾经两人在公开场合只是因政治立场原因而分道扬镳;周惠元与周恩来建立直接秘密联系后,周道刚周惠元父子二人对四川本地的特别了解,及时向解放军提出了如何在四川出兵的正确精准战略路线行动建议,和内外默契配合。

1949年11月至1950年4月,解放军第二野战军主力在第一、第四野战军各部配合下,追歼西南地区的国民党军,解放四川、云南、贵州3省及西康省大部(今属四川省)的重要战略行动。

周道刚周惠元父子二人协助解放军并正确建议精准出兵路线行动:以第3兵团主力和第四野战军之第47军为左集团,直出彭水、黔江地区,迂回敌之右侧,协同第四野战军之第50军、第42军及湖北军区部队所组成的右集团,会歼该敌于彭水以东地区。同时,华北第十八兵团及第一野战军一部由陕南、甘南入川,但不宜过早攻击,应积极吸引胡部于秦岭地区,待第二野主力断其退路后,迅速进占川北,挺进成都,协同二野主力,聚歼胡部,解放川、康地区。

周恩来的战略指示:1949年11月,中共中央副主席、军委副主席“周恩来”通过中共驻雅安电台王少春同志电告黄埔军校老同事周惠元将军,周惠元又及时转告刘文辉、邓锡侯、潘文华等将领,周恩来原电文:"大军行将西指,希望积极准备,相机配合,不宜过早行动,招致不必要的损失"。周惠元严格按照周恩来这一指示,在时机成熟时才动员起义,因此在起义时机的选择上非常谨慎。

[ “周恩来”同志1948年在西柏坡办公室 照]

3.4 周惠元将军组织成都市附近的彭县起义(注:现在指的成都起义,实质就是指国军在成都附近的“彭县或彭州”起义)

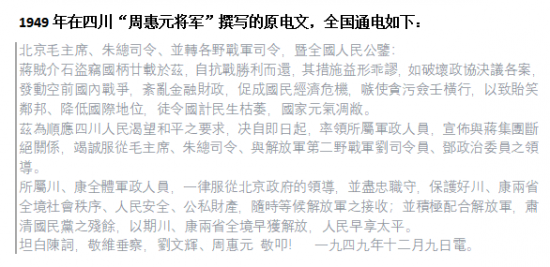

1949年12月初,周惠元以川康绥靖公署少将参军的身份,和几位川军高级将领,通电全国,宣布在成都市附近的彭县起义。

彭县起义是四川近代史上的重大历史事件。1949年12月9日,国民党西康省主席刘文辉、西南军政长官公署副长官邓锡侯、潘文华等川军将领当时率部9万余人精锐在成都市附近的彭县举行起义,(周惠元直接前后组织和动员的总计有26万国军部队起义,包括大量美式装备精锐部队)周惠元的成功行动,彻底打乱了国民党军“川西大决战”的部署,粉碎了蒋介石以西南为“复兴基地”的迷梦。也阻止胡宗南集团进入西康、退往云南、逃往国外的实施计划。

[1949年周惠元将军撰写的 全国通电原文]

3.5 彭县起义后,9万义军被对方20万大军包围,进入非常危急时刻,双方剑拔弩张,周惠元将军用智慧和家族力量化解危机

彭县起义后,起义军面临的首要任务是抵御胡宗南的进攻,这时胡宗南奉蒋介石之命,先率部分军队回流成都市,用武力解决刘文辉驻成都市武侯祠的部队,和去抄成都市双流县红石舟渡周道刚的老家,同时派罗广文、陈克非等攻打彭县起义据点,彭县这时处在胡宗南、孙元良、杨森等蒋介石精锐军队约20万人的包围之中。

在这危急关头,周惠元迅速稳定所涉起义部队的军心,有效避免了内部哗变与冲突,确保武装队伍的凝聚力,然后积极组织军事部署,邓锡侯九十五军分布在彭县南面、西面,以柏条河为屏障防阻,东面北至浦江,南至蒙阳镇布防,并把撤退的后路也考虑好了,积极在彭县关口(今丹景山镇)海窝子(今新兴镇)一带构筑坚固工事,周惠元凭借其丰富的经验,和对四川本地的了解,精准的防御和部署战事。

因周惠元的提前部署;更因周惠元对敌方将领的特别了解,敌方将领胡宗南、孙元良都是周惠元曾经黄埔军校第一期的同学挚友,孙元良还是周惠元的成都双流老乡;而黄埔军校的前期建设发展受成都双流红石舟渡周家族在经济上的资助,并且杨森还是周惠元的父亲周道刚在四川陆军速成学堂的学生;周惠元利用人脉关系和自身本地家族实力,暗中联络整合亲和平力量,经过周惠元多次外交周璇和积极行动,很快化解了对方20万人的包围。

3.6 周惠元将军对国民党军起义的推动

周惠元将军通电全国的彭县起义,对国民党军队的起义产生了重要推动作用和示范效应。

周惠元作为黄埔一期一队生、国民党中央军校总队长兼战术教官、国民党中央军校核心人物、国民党党务工作核心人物、四川本地将军、而且周惠元的周家族也是黄埔军校前期建设的经济资助者,他的起义表明连蒋介石的嫡系军校将领也对国民党失去了信心。这种示范效应对于瓦解国民党军队的士气,推动更多国民党军队起义具有重要作用。

这种示范效应主要表现在以下几个方面:

提供了成功的先例:彭县起义的成功,为川西地区其他国民党军提供了一个成功的先例,证明了起义是一条可行的道路。

增强了起义的信心:周惠元等国民党将领的起义行动,增强了其他国民党军将领和士兵起义的信心,减少了他们对起义后果的担忧。

提供了组织经验:彭县起义的组织和实施经验,为其他国民党军的起义提供了重要参考,促进了起义的顺利进行。

提高起义部队的凝聚力:周惠元利用他在四川的军政界的影响力和自身成都家族的影响力积极宣传起义的必要性和好处,提高了起义部队的凝聚力和士气。

增强起义决策的科学性:周惠元凭借丰富的经验和对局势的深入分析,为其他国民党军起义决策提供了重要的参考意见,增强了起义决策的科学性和可行性。

扩大起义的影响范围:周惠元利用他的人脉网络和家族关系,积极动员其他国民党将领和部队参与起义,扩大了起义的影响范围。

在彭县起义的影响下,川西地区的国民党军纷纷宣布起义,加速了四川和平解放的进程。这些起义包括:

1949年12月10日,国民党第95军军长黄隐在彭县宣布起义。

1949年12月24日,国民党第15兵团司令官罗广文、第20兵团司令官陈克非在郫县安德铺宣布起义。

1949年12月25日,国民党第7兵团司令官裴昌会在德阳孝泉镇宣布起义。

1949年12月26日,国民党第16兵团司令官董宋珩、副司令官曾苏元在广汉宣布起义。

在周惠元本地起义将军的带动下,国民党军在四川的90多万部队就有36万人起义(其中:周惠元直接前后组织和动员的总计有26万国军部队起义,包括大量美式装备精锐部队),和15万国军投诚,这些起义和投诚,大大减少了解放军解放四川的阻力,也减少了人员伤亡和财产损失,为四川的和平解放做出了重要贡献。

3.7 周惠元利用自己在旧政权中的影响力,帮助新政权顺利接管各项事务

周惠元依托自己成都本土将军的身份及在川军中多年积累的人脉和自身周家族的力量,积极协助解放军接管成都,及联络成都周边地方武装与乡绅群体,传递"战则民苦,和则民安"的主张,瓦解国民党政权的基层统治根基,维护地方稳定。也参与了对地方顽固国民党残余军队的策反工作,比如往集结在温江,郫县、崇宁(今唐昌镇),新都、广汉,什邡等地的国民党军去作起义策反的工作,顺利解了崇、彭、灌之危,紧接着又争取了驻温江的罗广文兵团倒戈,在郫县起义。

3.8 成都起义实质是指彭县(彭州)起义,它产生的“蝴蝶效应”,影响整个四川和大西南的解放,并导致“蒋介石”仓皇出逃

周惠元组织动员的彭县起义对国民党内部产生了强烈的分化瓦解作用,这次起义是继北平、湖南两次起义后,大陆上的最后一次大规模起义,震惊了蒋介石集团;成都也是蒋在大陆的最后立足点,这次起义让“蒋介石”心惊肉跳,他怕重蹈西安事变覆辙,赶忙于彭县起义的次日下午2时在成都凤凰山机场登上"中美"号专机飞往台湾。蒋介石的仓皇逃离,标志着国民党在大陆统治崩溃。

3.9 周惠元曾经黄埔军校老同事“周恩来”的评价

成都市附近的彭县(彭州)起义成功后,周恩来的评价原文是:"彭县起义是继北平、湖南两次起义后,大陆上的最后一次起义,震惊了蒋介石集团,连最后一场美梦也破灭了"。

3.10 成都和平解放,千年古城完好无损;也标志着国民党在大陆统治基本结束

在周惠元本地起义将军的带动下,国民党军在四川的90多万部队就有36万部队起义和15万部队投诚,这种大规模的倒戈,使国民党军在西南地区的军事力量瞬间瓦解,对整个西南战役的速胜起到了良好的作用。

彭县12月9日起义,成都12月27日实现和平解放,整个过程仅用了18天,成都千年古城完好无损,创造了和平起义的军事奇迹。这种快速的解放进程,大大缩短了全国解放战争的时间。成都的解放也标志着国民党在大陆统治基本结束。

3.11 周惠元部队对胡宗南部队产生了巨大的牵制作用,在解放军的正确战略路线攻势下,国民党军有40万人被歼,胡宗南部也被彻底消灭

周惠元部队对胡宗南部队产生了巨大的牵制作用。起义打乱了蒋介石预谋与我军作最后"川西大决战"的部署,动摇了国民党当局妄图建立所谓“陆上基地”的根基。起义帮助了我军阻截并关闭了胡宗南部逃窜康、滇的大门,加快了解放大西南的进程,减少了人员的伤亡和城市的破坏。

在解放军的正确战略路线攻势下,国民党军有40万人被歼,号称“天下无敌”的蒋介石核心嫡系胡宗南部也被彻底消灭。

四、周惠元在起义中的作用

4.1 起义决策作用

周惠元参与了起义计划的制定和修改工作。他根据自己对国民党军队部署的了解,提出了具体的起义行动计划,包括如何控制重要军事设施、如何应对可能的抵抗等。这些建议为起义的顺利进行提供了重要保障。

4.2 起义部队的组织与动员

周惠元在起义部队的组织和动员方面发挥了重要作用。他利用自己在四川军政界的影响力,积极组织和动员部队参与起义。

主要通过以下几个方面开展工作:

情报收集:周惠元利用自己本地将军和职务便利的优势,收集了大量关于国民党军队部署和行动计划的情报,为起义决策提供了重要依据。

宣传动员:周惠元向部队官兵宣传共产党的政策和起义的意义,提高了官兵对起义的认识和支持度。他利用自己的军事和政治经验,深入浅出地解释了起义的必要性和好处,有效消除了官兵的顾虑。

组织协调:周惠元协调了川康绥靖公署内部各部门之间的关系,确保了起义准备工作的顺利进行。他还与其他起义将领保持密切联系,共同制定起义计划,确保了起义行动的协调一致。

周惠元的这些工作,为起义的成功奠定了坚实的组织基础。他的努力使得起义部队能够在关键时刻迅速集结,形成了强大的战斗力,为起义的成功做出了重要贡献。

4.3 起义后的部队整编与稳定

周惠元等人进行起义部队整编和地方稳定工作,为四川的和平过渡做出了贡献。

在部队整编方面,周惠元主要做了以下工作:

思想教育:周惠元对起义部队进行思想教育,帮助官兵转变思想,适应新的政治环境。他组织官兵学习共产党的政策和解放军的纪律,提高了官兵的政治觉悟和纪律性。

军事训练:周惠元参与了起义部队的军事训练工作,帮助提高部队的战斗力。他根据解放军的训练方法,结合起义部队的实际情况,制定了针对性的训练计划,有效提高了部队的作战能力。

组织调整:周惠元协助解放军对起义部队进行组织调整,优化了部队结构,提高解放军的指挥效率。

在地方稳定方面,周惠元积极参与了对地方治安的维护和社会秩序的恢复工作。他组织部队协助地方政府开展工作,打击了国民党残余势力和土匪的破坏活动,为四川的和平过渡创造了良好的社会环境。

4.4 周惠元的历史贡献具有以下几个特点

务实性:周惠元的起义行动不是一时冲动,而是基于对当时政治军事形势的深入分析和判断。他认识到国民党统治的腐败和不可持续性,选择了顺应历史潮流的道路。

针对性:周惠元在起义过程中,针对国民党军队的弱点和共产党的优势,提出了具体的起义计划和行动方案,具有很强的针对性和可操作性。

系统性:周惠元不仅自己参与起义,还积极组织和动员其他国民党将领和部队参与起义,形成了系统性的起义行动,大大增强了起义的影响力和效果。

持续性:周惠元在起义后继续为四川的和平稳定和发展做出贡献,体现了他对国家和人民的责任感和使命感。

五、成都双流红石舟渡周家对四川和平解放的影响

周道刚将军作为四川军政界的元老,深知四川局势的复杂,目睹国民党政权的腐败与内战的残酷,一直坚决反对“以四川为战场”的荒谬决策。

周道刚利用自己在川军旧部、地方士绅中的深厚影响力,积极联络各界爱国人士,奔走呼号倡导“停止内战、和平建国”。他苦口婆心劝说国民党军中的川籍将领认清形势、放弃抵抗,切勿让四川沦为战乱之地。(比如成都解放前夕,面对国民党顽固派企图破坏市政设施、焚烧粮仓的阴谋,周道刚联合地方贤达挺身而出,组织民众保护城市基础设施、维持社会秩序,成功阻止了不必要的破坏与牺牲,为解放军顺利接管成都扫清障碍)

周道刚将军相继,前后发力,以实际行动为四川和平解放筑牢根基,成为家乡免于战火浩劫的重要推动者。

周惠元将军撰写的起义全国通电,原文中明确要求:“所属川、康全体军政人员,一律服从北京政府的领导,并尽忠职守,保护好川、康两省全境社会秩序、人民安全、公私财产,随时等候解放军之接收;并积极配合解放军,肃清国民党之残余,以期川、康两省全境早获解放,人民早享太平。”他这一要求得到了有效执行,四川各地的社会秩序很快得到恢复。

起义保护了四川的城市设施